तीसरी कसम: बिहार की मिट्टी से उपजी एक अनकही काव्यात्मक कृति

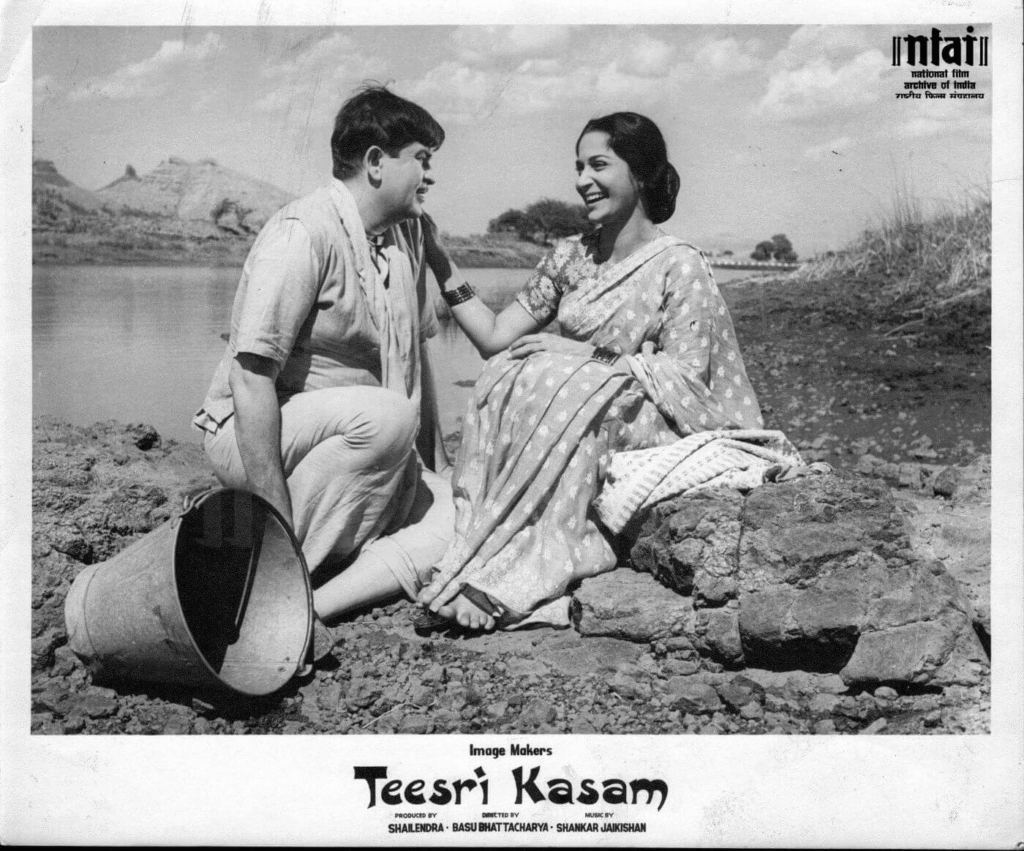

फणीश्वर नाथ रेणु की मार्मिक लघु कहानी “मारे गए गुलफाम” पर आधारित 1966 की फिल्म “तीसरी कसम” भारतीय कला का एक अनूठा और प्रभावशाली उदाहरण है। बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित और राज कपूर व वहीदा रहमान के प्रतिष्ठित प्रदर्शनों वाली यह फिल्म ग्रामीण बिहार का एक संवेदनशील और प्रामाणिक चित्रण प्रस्तुत करती है। फिर भी, इसकी गहन कलात्मक योग्यता और बिहारी साहित्य व संस्कृति में गहरी जड़ों के बावजूद, इसे बिहार सरकार द्वारा वह आधिकारिक पहचान और दर्जा नहीं मिला है जिसका यह हकदार है।

“तीसरी कसम” की चिरस्थायी कलात्मकता

फिल्म का प्रभाव रेणु की साहित्यिक दृष्टि के प्रति उसकी उल्लेखनीय निष्ठा और यथार्थवाद के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता से उपजा है। मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा में अक्सर देखे जाने वाले भव्य आख्यानों और नाटकीय अलंकरणों के विपरीत, “तीसरी कसम” हीरामन, एक बैलगाड़ी चालक, के सरल, फिर भी गहन जीवन और हीराबाई, एक नौटंकी नृत्यांगना, के साथ उसके क्षणभंगुर मिलन को दर्शाती है। कथा धीमी गति से आगे बढ़ती है, जिससे दर्शक ग्रामीण जीवन की लय, मानवीय संबंधों की सूक्ष्मताओं और अधूरी इच्छाओं की शांत उदासी में डूब जाते हैं।

इसकी कलात्मक सफलता की आधारशिला इसकी प्रामाणिकता है। फिल्म अपने पात्रों की बोली और तौर-तरीकों से लेकर स्थानीय रीति-रिवाजों के चित्रण और परिदृश्य की नग्न सुंदरता तक, ग्रामीण बिहार के सार को सावधानीपूर्वक पकड़ती है। यह गरीबी को रोमांटिक बनाने या ग्रामीण आकर्षण को अतिरंजित करने से बचती है, इसके बजाय जीवन का एक वास्तविक टुकड़ा प्रस्तुत करती है। राज कपूर, अपने सामान्य शोमैन व्यक्तित्व को त्यागकर, मासूम और सिद्धांतवादी हीरामन के रूप में एक करियर-परिभाषित प्रदर्शन देते हैं, जो अपने “तीन प्रणों” से बंधे एक व्यक्ति की सादगी और अंतर्निहित अच्छाई को मूर्त रूप देते हैं। वहीदा रहमान, हीराबाई के रूप में, उतनी ही सम्मोहक हैं, जो अपनी पेशे से परे भेद्यता, लचीलापन और एक शांत गरिमा व्यक्त करती हैं। उनकी केमिस्ट्री सूक्ष्म है, जो स्पष्ट घोषणाओं के बजाय अनकहे समझ और साझा क्षणों पर आधारित है।

शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के गीतों के साथ शंकर-जयकिशन द्वारा रचित फिल्म का संगीत, इसकी कलात्मक प्रतिभा की एक और परत है। “सजन रे झूठ मत बोलो,” “पान खाए सइयां हमारो,” और “चलत मुसाफिर मोह लियो रे” जैसे गीत केवल अंतर्विरोध नहीं हैं, बल्कि कथा के अभिन्न अंग हैं, जो बिहारी लोक परंपराओं से बहुत अधिक प्रेरणा लेते हैं। वे पात्रों की आंतरिक दुनिया, परिदृश्य की सुंदरता और कहानी के दार्शनिक अंतर्धाराओं को दर्शाते हैं, फिल्म को एक काव्यात्मक अनुभव तक ले जाते हैं। बासु भट्टाचार्य का संवेदनशील निर्देशन, मार्मिक छायांकन के साथ मिलकर, इस गहन गुणवत्ता को और बढ़ाता है, एक विशिष्ट समय और स्थान का एक ज्वलंत चित्र बनाता है, जबकि प्रेम, हानि और संबंधों की क्षणभंगुर प्रकृति के सार्वभौमिक विषयों की पड़ताल करता है।

अनमोल रत्न: बिहार का चूका हुआ अवसर

बिहार से अपने गहरे जुड़ाव के बावजूद, “तीसरी कसम” को बिहार सरकार द्वारा वह सांस्कृतिक प्रतीक का दर्जा नहीं दिया गया है जिसके लिए कई लोग इसे योग्य मानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी कहानी ने फिल्म को प्रेरित किया, बिहार के एक प्रसिद्ध पुत्र हैं, जो हिंदी साहित्य में अपने अभूतपूर्व योगदान, विशेष रूप से अपने क्षेत्रीय उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं जो ग्रामीण बिहार को जीवंत रूप से चित्रित करते हैं। इसलिए, यह फिल्म रेणु की क्षेत्र की आत्मा की गहन समझ का एक शक्तिशाली सिनेमाई विस्तार है।

“तीसरी कसम” निस्संदेह ग्रामीण बिहारी संस्कृति, भाषा और लोक परंपराओं का सबसे प्रामाणिक और संवेदनशील सिनेमाई चित्रणों में से एक है। यह जीवन शैली, मूल्यों के एक सेट और एक अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को पकड़ती है जो विशिष्ट रूप से बिहारी है। इस प्रकार, यह राज्य के लिए एक अमूल्य सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य कर सकती है, जो अपनी समृद्ध विरासत को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित कर सकती है।

हालांकि, “तीसरी कसम” को बिहारी सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण टुकड़े के रूप में बढ़ावा देने या मनाने के लिए समर्पित सरकारी पहलों की उल्लेखनीय अनुपस्थिति रही है। जबकि अन्य राज्य अपनी क्षेत्रीय पहचान में गहराई से निहित फिल्मों और साहित्यिक कृतियों को सक्रिय रूप से संरक्षण और बढ़ावा देते हैं, इस संबंध में बिहार का दृष्टिकोण कम सक्रिय रहा है।

कई कारक इस कथित अनदेखी में योगदान कर सकते हैं। सरकारें अक्सर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देती हैं, जिसमें सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन कभी-कभी पीछे छूट जाते हैं या समर्पित नीतिगत ढांचे की कमी होती है। सांस्कृतिक पहलें हमेशा तत्काल राजनीतिक लाभ या वोट-बैंक के विचारों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं, जिससे उनकी उपेक्षा होती है। इसके अलावा, नौकरशाही और राजनीतिक हलकों के भीतर इस तरह के कलात्मक प्रयासों के दीर्घकालिक सांस्कृतिक मूल्य के बारे में जागरूकता की कमी या स्पष्ट दृष्टि भी एक भूमिका निभा सकती है। फिल्म की प्रारंभिक व्यावसायिक विफलता, अपनी आलोचनात्मक प्रशंसा के बावजूद, बाद के निर्णय निर्माताओं को इसके गहन कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व को अनदेखा करने के लिए प्रेरित कर सकती है। बिहार की एक “आधुनिक” छवि पेश करने की इच्छा भी हो सकती है, जिससे अनजाने में इसकी समृद्ध पारंपरिक और ग्रामीण सांस्कृतिक अतीत के प्रतिनिधित्व को दरकिनार किया जा सकता है।

“तीसरी कसम” एक सिनेमाई उत्कृष्ट कृति बनी हुई है, जो ग्रामीण जीवन और मानवीय संबंधों की एक काव्यात्मक पड़ताल है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक प्रतिभा और बिहार की मिट्टी में गहराई से निहित है। इसकी कलात्मक प्रतिभा और सांस्कृतिक प्रामाणिकता इसे बिहार की विरासत का एक अमूल्य हिस्सा बनाती है। इस फिल्म को एक सांस्कृतिक आधारशिला के रूप में स्वीकार करना और सक्रिय रूप से बढ़ावा देना न केवल रेणु और इसमें शामिल कलाकारों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी, बल्कि बिहार की अनूठी सांस्कृतिक पहचान का जश्न मनाने और इसके लोगों के बीच गर्व की गहरी भावना को बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।